2010年9月6日発売「神奈川新聞」に「孤独死に立ち会い」という特集記事で代表高江洲敦が紹介されました。以下掲載記事です。

一人で死を迎えること自体が問題なのではない。その死が悼まれず、目を背けられ、憎まれさえする。高齢者の所在不明問題にも通じる、この荒涼にこそ目を向けなければ。

「部屋が汚れ、ほかの入居者もでていったと大家が遺族をののしる。親族はリフォーム代の負担を拒み、遺品を引き取ろうともしない。どんなひとであっても死に際し、せめて一粒の涙を流してもらうべきなのに」

発見が遅れた遺体は腐敗し、異臭を放つ。流れでた大量の血液、体液が室内を浸す。

「部屋を元通りにする。それは弔う気持ちを持てるようにしてあげる仕事でもあるのです」。

古びた5階建てマンションの一室で「事件現場特殊清掃人」は静かに言葉を継ぐのだった。

■□■

体液が畳の上に影法師のようにどす黒い染みを作る。薬品を噴霧し、床下まで浸透した油脂をふき取っていく。防毒マスクはかかせない。孤独死や自殺、無理心中の現場の清掃を手掛け千件以上になった。

この仕事を始めたころに出会った母親を忘れない。30代の息子は突然死した。現場のアパートに着くと玄関先にへたりこんでいた。ジーンズのひざと軍手が赤茶色に汚れていた。息をのんだ。大家に怒鳴られながら、四つん這いになって一心不乱に汚れをぬぐう姿が浮かんだ。「汚い、くさいじゃない。体液も愛する我が子の身体の一部だった」

室内を埋め尽くすごみからも教えられた。亡くなったのは80代の老女。ごみの山は周囲とのかかわり合いの拒絶を示していた。

片付けを始め、あっと声を上げた。聖母マリアの絵と十字架のネックレス、聖書が出てきた。「人はやはり、どこかで受け入れられたい。一人でも生きられるといっても、愛し愛された記憶にふたをして、強がっているだけだ」。

自分の過去が重なった。

■□■

沖縄出身、父はアイスクリームを売り、母は内職に忙しかった。金持ちになると誓って、上京した。

料理人を目指し、アルバイトで始めたハウスクリーニングで独立を果たした。若かった。目標を見失い、社員は離れていった。一人で再起を期した。今度は裏切られ、借金は膨らんだ。交際していた女性との悲しい別れもあった。

食うに困って仕方なく足を踏み入れた特殊な現場だった。

「自殺が頭をよぎったこともあった。でも、この仕事で感謝され、思いとどまった。これが自分の役割だ、と」

夢ができた。「欠落者でも保護の対象でも、ましてやお荷物ではない。役割があれば、人は社会とつながれる。孤立した人が働いて必要とされたり、孤児院など、人に愛を与えたり出来る場を作りたい」。孤影を引く死の数々を目の前にし、いつしかどう生きるべきかに行き着いた。

■□■

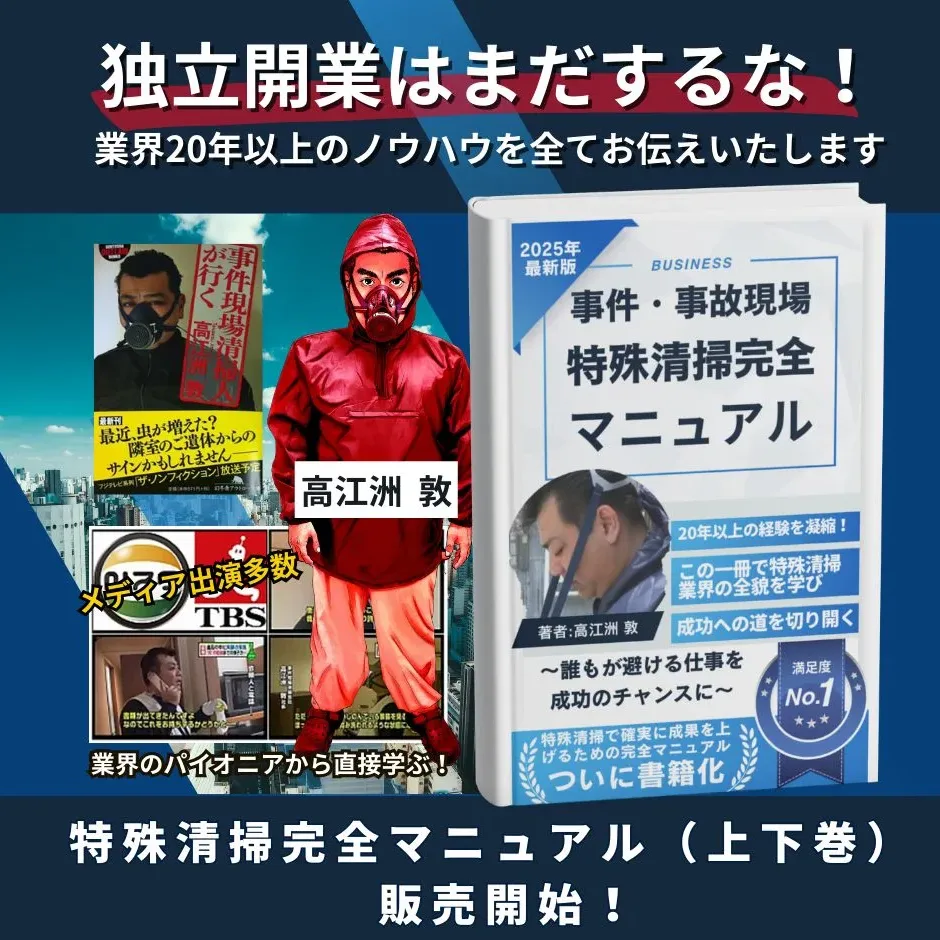

この春、本を出版した。高級マンションの一室で2年間放置された30代の男性、飽食の時代に餓死した大学生。現場は克明に綴られた。

死を踏みとどまった。疎遠な親に連絡をした。うれしい反響が届いた。一方でためらいもぬぐえない。遺族はどう思うだろう。了解を取っているとはいえ「私自身、こうして話すだけで光景が思い出され、つらいのだから」。だがその結果、この仕事は認知され、依頼も増えた。偽善の二文字が頭をよぎり、戸惑う。

こう言い聞かせる。伝えることが、見てしまった者の役割ではないか。問わず語りが心のうちを映し出した。

「一週間前、お付き合いしてくれる女性ができた。私の仕事を理解し、支えたいと言ってくれている」

感謝を忘れず、愛されている実感こそを大事に生きたい。

「ええ、死者から、学んだことです」